Маяковский от А до Я

- а

- б

- в

- г

- д

- е

- ж

- з

- и

- к

- л

- м

- н

- о

- п

- р

- с

- т

- у

- ф

- х

- ц

- ч

- ш

- щ

- э

- ю

- я

А

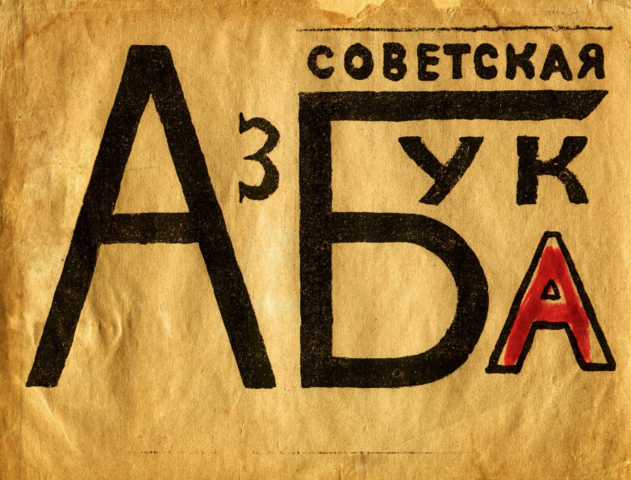

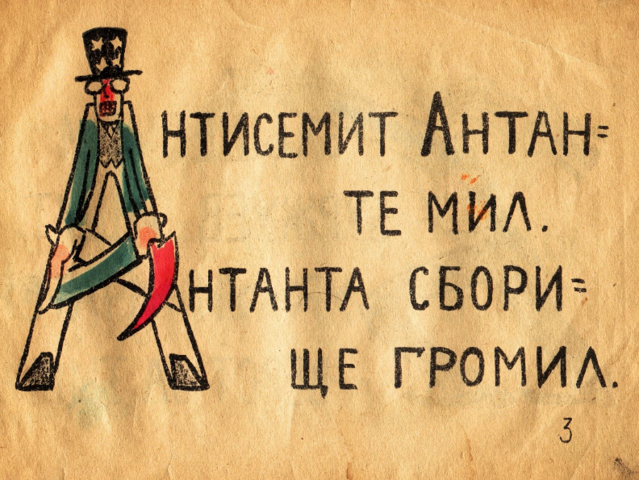

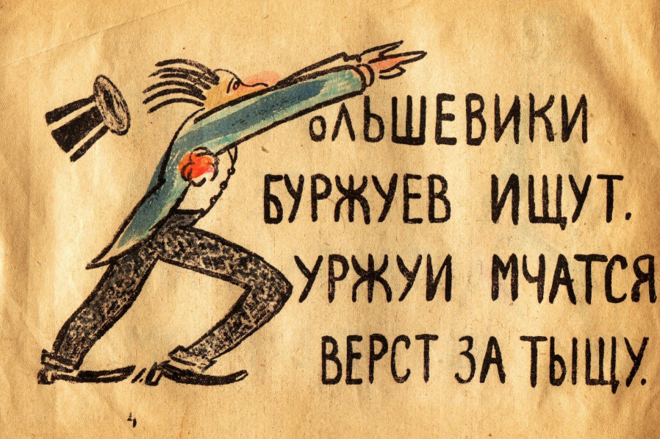

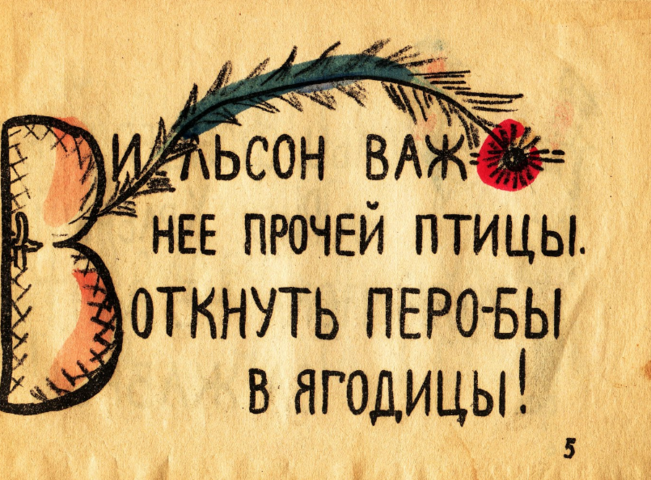

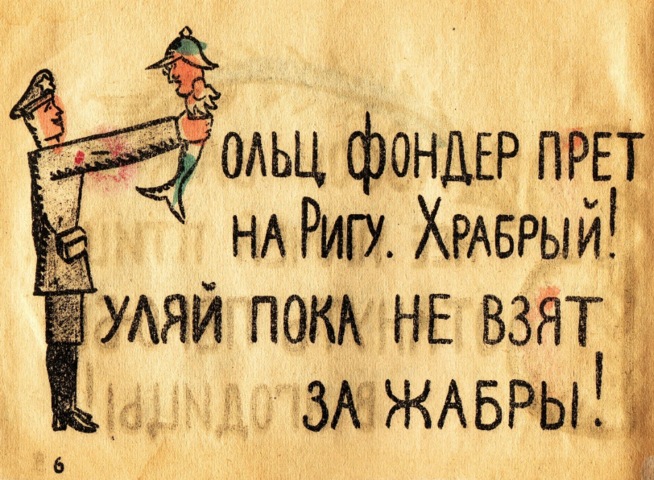

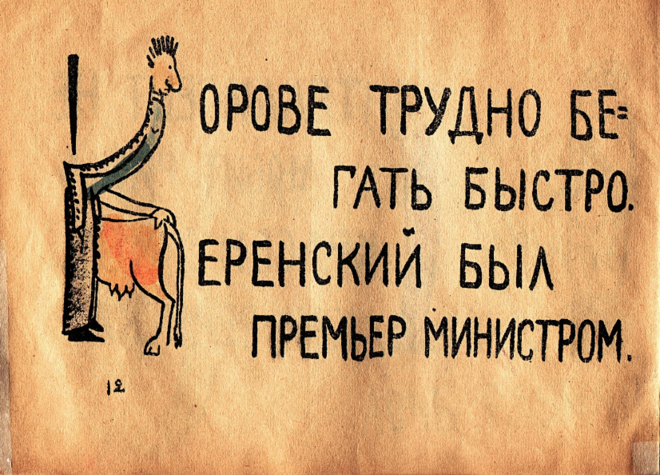

Азбука. Точнее, «Советская азбука» (1919), сочиненная Маяковским в соавторстве с известным лингвистом Романом Якобсоном и их общим приятелем Яковом Гурьяном, помимо прочего, замечательна тем, что построена по принципу «делать неприличное приличным». Ее источник — непечатные, похабные азбуки, популярные в среде гимназистов. Маяковский и его соавторы не только вдохновлялись этим источником, но и не стеснялись заимствовать оттуда образы и даже целые словесные формулы, например: «Шалит фантазия во сне. / Штаны мешают при …» — «Шумел Колчак, что пароход. / Шалишь, верховный! Задний ход»; «Юпитер был женат на Гере. / Юнцу нужна … на …» — «Юнцы охочи зря приврать. / Юденич хочет Питер брать». Эта генеалогия была настолько очевидна современникам, что машинистка в издательстве отказалась перепечатывать текст «Советской азбуки».

Б

Багдати. Малая родина поэта, ныне город, а в конце XIX века — село в западной части Грузии, в 1940–90-х годах называлось Маяковский. «Я — дедом казак, другим — сечевик, а по рождению — грузин», — говорил о себе поэт (его мать была родом с Украины). Хотя сам он прожил в Багдати лишь с рождения до 1900 года (то есть 7 лет), впоследствии сетовал в стихах, что «багдадские небеса» еще не воспеты им наряду с «бродвейской лампионией» и «вишнями Японии».

В

Венок. Во время похорон Маяковского процессию сопровождал единственный венок, сделанный из металлолома, болтов и гаек, на венке была лента с надписью: «Железному поэту — железный венок». Эта леденящая душу идея (современники вспоминали, как зловеще катафалк с железным венком громыхал по московским мостовым) принадлежала знаменитому другу поэта — художнику Владимиру Татлину, одному из родоначальников конструктивизма в архитектуре.

Г

Громила. 8 декабря 1920 года Маяковский написал несколько стихотворных экспромтов (которые, к слову, очень любил сочинять) в альбом Корнею Чуковскому. Первый из них такой:

Что ж ты в лекциях поешь,

будто бы громила я,

отношение мое ж

самое премилое.

Поставленное в рифменную пару (с характерной для поэта составной рифмой) противопоставление «„громила я“ — „премилое“» как нельзя лучше иллюстрирует ключевое противоречие, начинающееся с «Облака в штанах»: с одной стороны, Маяковский — бронзовый, большой и даже грубый (именно таков его канонизированный образ), с другой — ранимый и сентиментальный (см. Облик).

Д

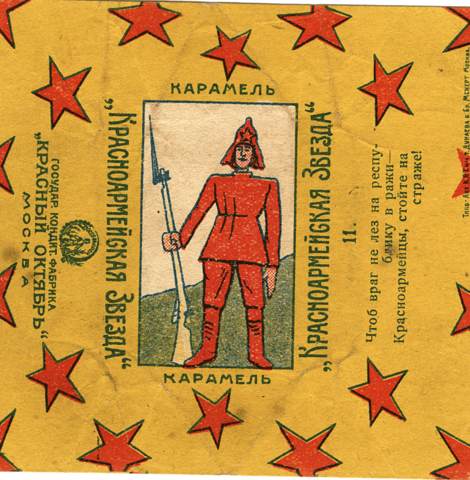

Детские стихи. То, с чем Маяковский приходит к каждому из нас вслед за Пушкиным. «Крошка сын к отцу пришел…» и «…Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» — такая же школьная хрестоматия, как «Сказка о рыбаке и рыбке». На самом деле к детской литературе обращались многие современные Маяковскому литераторы, например Юрий Олеша, Алексей Толстой и Даниил Хармс, попадание же детских стихов Маяковского в канон связано не столько с литературными (хотя стихи сами по себе, конечно, замечательные), сколько с политическими причинами (см. Эпоха).

Е

Есенинщина. Так Маяковский называл упадочное настроение среди молодежи, распространившееся после самоубийства Есенина. Противостояние двух поэтов, нашедшее свое отражение не только в творчестве обоих, но и в городском фольклоре, парадоксальным образом оказалось завязанным на суицидальной теме. О «точке пули в своем конце» Маяковский заговорил уже во «Флейте-позвоночнике» — одной из своих ранних поэм. Подробному разбору создания стихотворения «Сергею Есенину» посвящена важнейшая программная статья Маяковского «Как делать стихи?». Там, в частности, говорится о том, что «вырванное из сложной социальной и психологической обстановки самоубийство… угнетает фальшивостью». Впоследствии в собственной предсмертной записке Маяковский скажет: «…это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет».

Ж

Жребий. Лиля Брик вспоминает, что известные строки из письма Онегина к Татьяне Я знаю: век уж мой измерен;

Но, чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я… всю жизнь соответствовали душевному состоянию Маяковского. Он любил повторять их вслух в таком виде:

Я знаю: жребий мой измерен;

Но, чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я…

Маяковский часто переделывал чужие стихи: ему не нравилось, как звучит «век уж» [в’э́куш], поэтому он читал эти строки по-своему — неспроста именно они перефразированы в «Юбилейном»:

— Дескать,

муж у вас

дурак

и старый мерин,

я люблю вас,

будьте обязательно моя,

я сейчас же

утром должен быть уверен,

что с вами днем увижусь я.

З

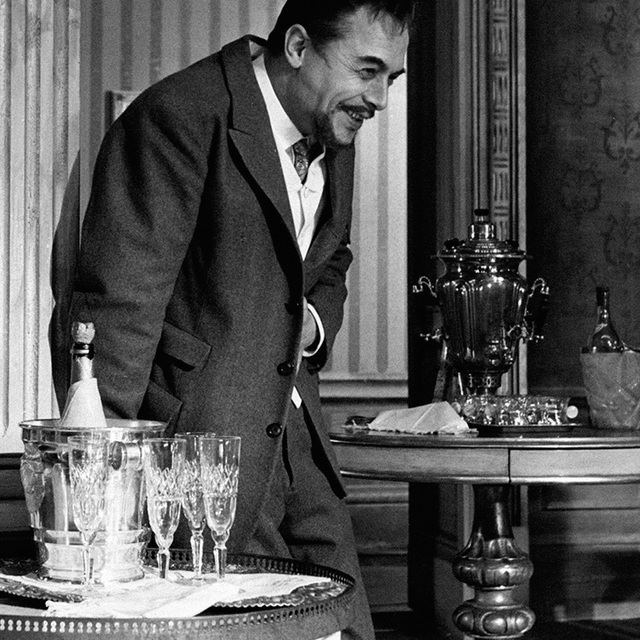

Заграница. Хотя железный занавес в 1920-е годы еще только опускался, проблемы с выездом за рубеж у советских граждан начались практически с приходом новой власти: границы были закрыты, временный выезд из страны позволялся только лояльным лицам с разрешения органов государственной безопасности, а невозвращение рассматривалось как серьезное преступление. К этому стоит прибавить первую волну эмиграции, пришедшуюся на годы Гражданской войны и захватившую видных поэтов, философов и других деятелей культуры (многие из них были хорошими знакомыми Маяковского, как, например, Давид Бурлюк или Роман Якобсон). Маяковский практически всегда был выездным (что, несомненно, являлось привилегией) и путешествовал довольно много. Первая поездка за рубеж была предпринята поэтом в мае 1922 года в Ригу, где он должен был прочитать публичную лекцию, которую, однако, запретили. На случившееся Маяковский отреагировал сатирическим стихотворением «Как работает республика демократическая?».

Два главных для поэта заграничных топоса — Америка и Париж. Первому посвящен цикл стихов и очерк «Мое открытие Америки», интересные большим количеством ценных заметок, но, к сожалению, не избежавшие чрезмерной идеологизации (см. Урбанизм). В 1926 году у русской эмигрантки Элли Джонс в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского — Элен-Патриция (с ней единственный раз он увидится в 1928 году в Ницце). У всех на слуху знаменитые строки:

Я хотел бы

жить

и умереть в Париже,

если б не было

такой земли —

Москва.

Именно из Парижа Маяковский привез автомобиль «рено» в подарок Лиле Брик, сделав ее одной из первых женщин-москвичек за рулем. В один из ключевых моментов романа Маяковского с русской эмигранткой Татьяной Яковлевой (поэт сам собирался приехать за своей возлюбленной, настаивая на ее переезде в Советскую Россию) ему неожиданно было отказано в визе.

И

Извозчик. В узком кругу Лиля Брик позволяла себе высказывания о Маяковском такого рода: «Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой». Так, важный для Маяковского образ стихотворца как полководца, управляющего словами и рифмами:

…застыла

кавалерия острот,

поднявши рифм

отточенные пики, —

помимо высокого литературного происхождения (достаточно вспомнить пушкинский «Домик в Коломне», автор которого не позволяет своим стихам брести в сторону, как «войску, в пух рассыпанному боем», см. Жребий), имеет более сниженное, домашне-бытовое.

К

Канарейка. По воспоминаниям матери поэта, «в окне комнаты, где занимался Володя, висела клетка с канарейкой. Володя с грустью посматривал на нее, так как до этого видел только свободно летающих птиц». Впоследствии канарейка появилась и в квартире Лили Брик в Водопьяном переулке: маленькая птичка была подарком Маяковского, примерно в то же время (конец 1920 — начало 1921 года) сочинившего стихотворение «О дряни», в финале которого гротескно оживший портрет Маркса призывает:

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!

Поэт в жизни, конечно, не равен поэту в поэзии, однако впоследствии в докладе «Даешь изящную жизнь!» (14 января 1927 года) Маяковский постарался нейтрализовать это противопоставление: «Я за канареек… Старые канарейки были съедены в 19-м году, теперь канарейка приобретается не из-за „изящной жизни“, она покупается за пение, покупается населением сознательно».

Л

Лесенка. Ступенчатое расположение стихотворной строки стало настоящей визитной карточкой Маяковского. Прием, закрепляющий важное для автора ритмическое членение строки, встречается уже в таких классических вещах, как «Бахчисарайский фонтан», «Граф Нулин» и «Медный всадник» Пушкина, «Мцыри» Лермонтова, «Балет» и «Современники» Некрасова. Среди поэтов ХХ века первым, кто последовательно начал отказываться от записи стихов традиционными неделимыми строками и располагать их сначала столбиком, а затем и лесенкой, был, по всей видимости, Андрей Белый. Обращение Маяковского к лесенке (с которой он впоследствии так и не расстался) может быть датировано с точностью до месяца: сохранились две беловые рукописи поэмы «Про это»: в первой текст записан столбиком, большая часть второй (она датирована 11 февраля 1923 года) — лесенкой. Можно сказать, что если для Белого найденная им лесенка служила графическим приемом оформления текста, то у Маяковского она действительно превратилась в основополагающий поэтический принцип, сформулированный в статье «Как делать стихи?»:

«…ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова».

М

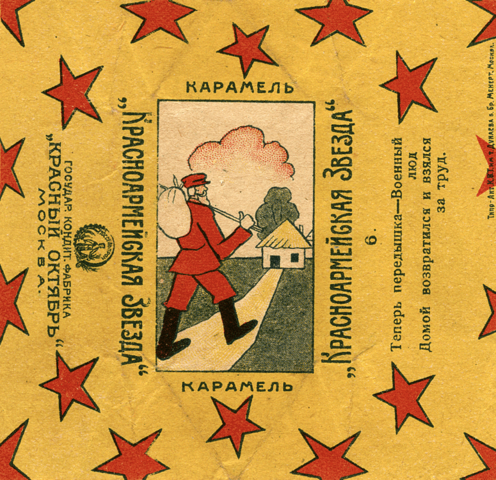

Морковь. Одно из самых оригинальных поэтических переложений расхожей фразы «любовь-морковь» находим в лирической части поэмы «Хорошо!», повествующей о голоде во время Гражданской войны:

Не домой,

не на суп,

а к любимой

в гости,

две

морковинки

несу

за зеленый хвостик.

Я

много дарил

конфект да букетов,

но больше

всех

дорогих даров

я помню

морковь драгоценную эту

и пол-

полена

березовых дров.

Такая забота поэта о простом быте («надо, чтоб поэт и в жизни был мастак») интересно соотносится с другим «морковным» эпизодом истории русской литературы. Поэт Анатолий Найман, вспоминая о своем знакомстве с Ахматовой, говорит, что обратил внимание на блюдечко, где «лежала одинокая вареная морковка, неаккуратно очищенная и уже немного подсохлая. Может быть, такова была диета, может быть, просто желание Ахматовой или следствие запущенного хозяйства, но для меня в этой морковке выразилось в ту минуту ее бесконечное равнодушие — к еде, к быту, чуть ли не аскетичность».

Н

Непонятность. Одна из ключевых тем раннего Маяковского, можно сказать, его поэтическое кредо — непонятность другим. Ярким примером служит стихотворение, озаглавленное «Ничего не понимают» (см. Собака). По воспоминаниям переводчика и литературоведа Владимира Ильича Нейштадта, 1 мая 1918 года на Кузнецком Мосту проходил поэтический вечер, где читался якобсоновский перевод этого стихотворения на старославянский язык (см. Якобсон). Слушатели «кричали, свистели, топали», но тут перед ними выросла «надежная фигура Маяковского. Он поднял руку, и зал успокоился.

— Не понимаете? — спросил Маяковский.

— Не понимаем, — ответили в зале.

— Я тоже не понимаю. <…>. Читаю эти стихи, как они написаны мною: на великолепном русском языке. <…>

<…>

— Понятно? — спросил Маяковский.

— Понятно! (Ответили дружно.)

— А говорят, Маяковский непонятен. Есть вещи куда непонятнее».

Так поэту удалось перехитрить слушателя-обывателя. Надо сказать, такая поэтическая маска характерна только для раннего Маяковского — после революции он все чаще настаивал на широкой доступности своего творчества, желая «каплей литься с массами» и «быть понят моей страной» (см. Штык).

О

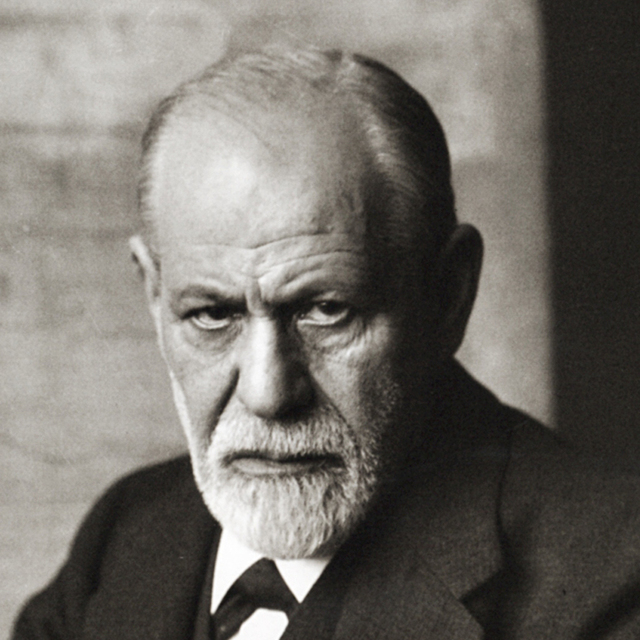

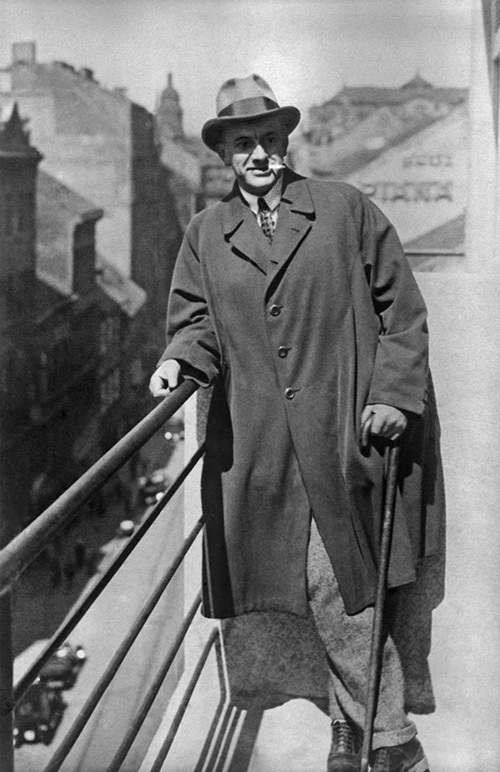

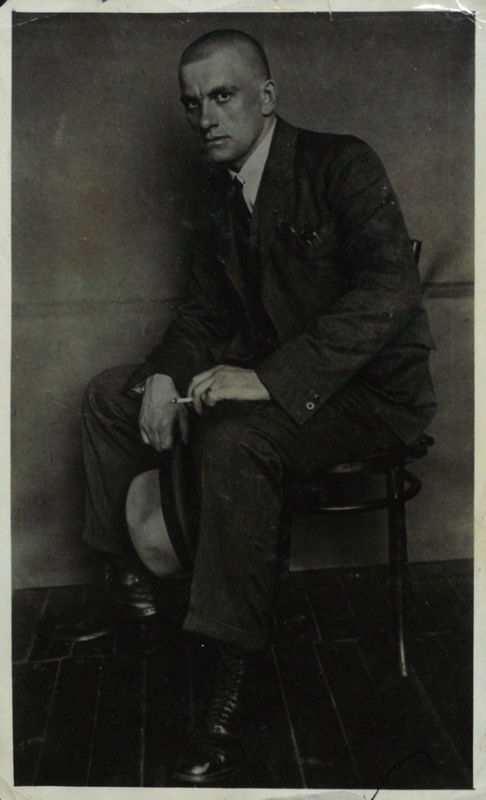

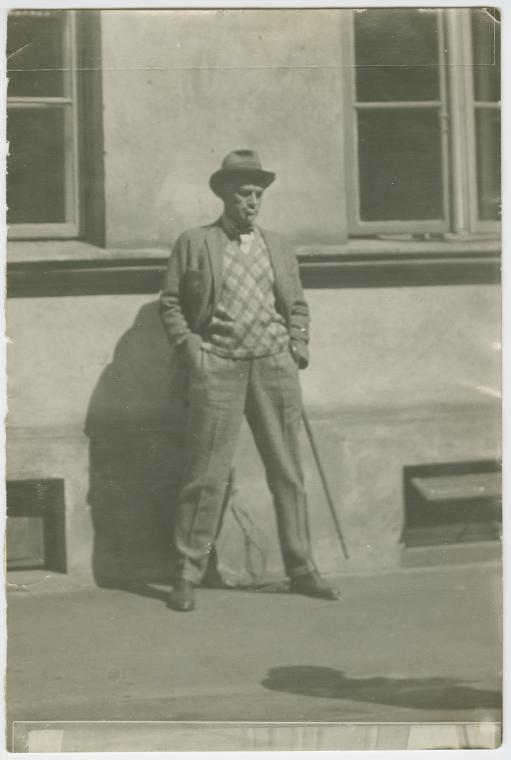

Облик. Высокорослый, большеглазый, с худыми скулами и большими руками, двигавшийся размашисто и в то же время элегантный до неуклюжести, но всегда в «свежевымытой сорочке», отутюженном костюме и гладко выбритый (максимум вольностей — дымить папиросой), Гулливер или даже былинный богатырь — таким запомнили Маяковского современники, таким же он изображал себя и на плакатах, и в стихах (и именно в таком образе был канонизирован как «первый советский поэт», см. Эпоха). Лишь некоторые из оставивших воспоминания о Маяковском людей под наружной монументальностью подмечали, что улыбался он по-мальчишески застенчиво, подчас был способен на трогательные, даже сентиментальные поступки и, к примеру, не переносил вида крови (см. Громила).

П

Пароход. Важный для Маяковского вид транспорта, неоднократно воспетый в его стихах — особенно в цикле об Америке, открывающемся стихотворением «Мелкая философия на глубоких местах», где плохая поэзия называется «водянистой». Вообще, Маяковский собирался в кругосветное путешествие, однако в Париже поэта обокрали — пришлось экономить деньги и ограничиться посещением Мексики и Соединенных Штатов (см. Заграница). Но самым известным пароходом из творчества Маяковского является не везший его через Атлантику «Эспань», а «Теодор Нетте», получивший имя советского дипломатического курьера в Латвии, погибшего в 1926 году при защите дипломатической почты. После стихотворения Маяковского формула «человек и пароход» стала использоваться для именования успешных специалистов, известных, как правило, в узких кругах. Пароходные происшествия на этом не заканчиваются: 13 августа 1950 года в Риге, успевшей стать частью Советского Союза (см. Заграница), затонул прогулочный пароход «Маяковский» (см. Эпоха), эта трагедия до сих пор является самой крупной водной катастрофой в Латвии.

Р

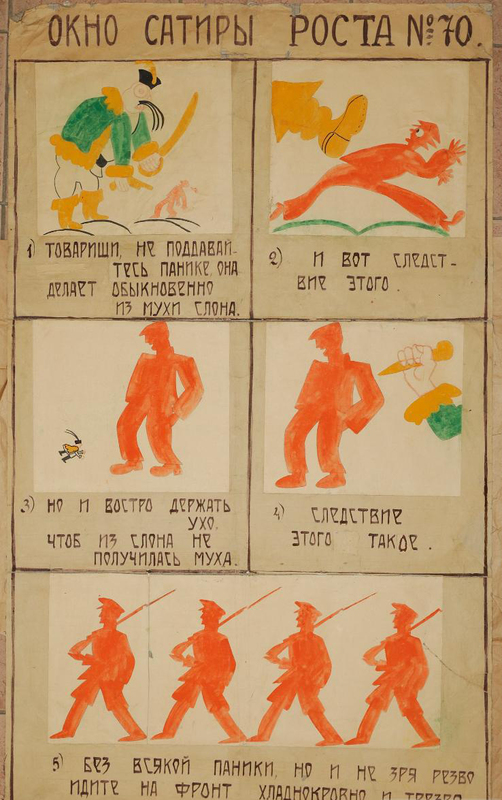

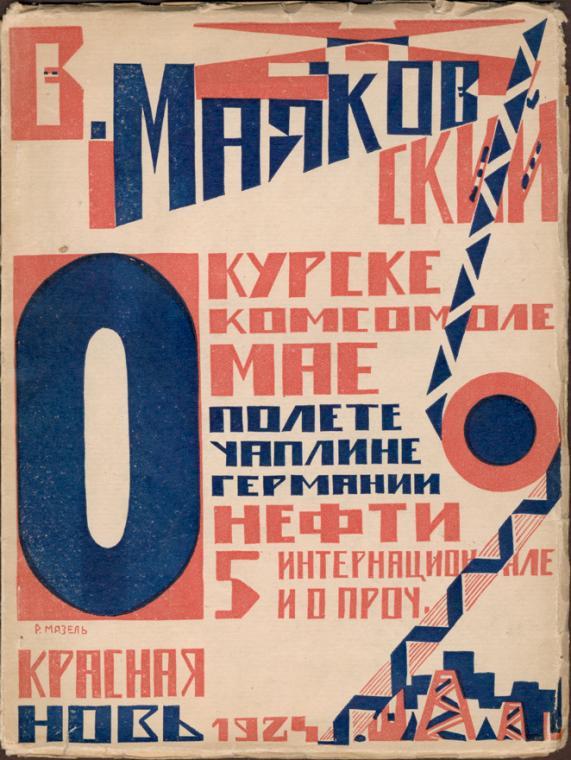

Реклама. Можно сказать, что Маяковский стоял у истоков советской рекламы. Созданные им плакаты, сопровождаемые меткими стихотворными репликами и сегодня у всех на слуху, как, например, ставшее очень популярным «Нигде, кроме как в Моссельпроме» (Лиля Брик впоследствии писала, что Маяковский искренне «не только других агитировал, он и сам не хотел покупать у частников»). Принадлежит Маяковскому многочисленная реклама папирос, макарон, печенья «Зебра» или такая формула: «Любую одежу заказывайте Москвошвею…», при этом одежду для себя и наряды для возлюбленной он сам предпочитал привозить из-за границы (среди сохранившихся личных вещей поэта — австрийская шляпа, английская кепка, шотландское пальто, французская трость).

С

Собака. Не только любимый зверь (см. Канарейка), но и одно из самых частых самоотождествлений Маяковского (в финале «Облака в штанах» образ пса приобретает просто-таки космические очертания). Выразительнее всего проявляется в стихотворении «Вот так я сделался собакой», следом за которым в сборнике «Простое, как мычание» идут знаменитые строки: «Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: / „Будьте добры, причешите мне уши“» (см. Непонятность»). Маяковский (в основном в письмах к Лиле Брик) часто рисовал собственные автопортреты в виде вислоухой собаки — как раз такой, которой должно причесать уши. Домашним прозвищем Маяковского, употреблявшимся при общении с Лилей Брик, было Щен (Щеник, Щенок). Брик писала, что собачьи клички перешли к Маяковскому от щенка, подобранного летом 1920 года:

«Они были очень похожи друг на друга. Оба — большелапые, большеголовые. Оба носились, задрав хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь, и не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца».

Т

Таз. Среди личных вещей Маяковского был большой складной таз. По воспоминаниям его антрепренера Павла Ильича Лавута, поселившись в Сочи в гостинице, поэт тотчас достал этот таз из чемодана и потребовал у горничной горячей воды. Девушка искренне удивилась: кругом море, а «они баню устраивают!». Маяковский ответил: «Не понимает девушка, что в море основательно помыться невозможно. Грязь может долипнуть еще». Другие мемуаристы указывают на то, что Маяковский мог попросить в ресторане, чтобы фрукты, овощи и даже бокалы были специально перемыты кипяченой водой, в компаниях ставил свой бокал повыше на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть, а в кармане всегда носил маленькую мыльницу, чтобы быстро смывать последствия неприятных рукопожатий. Считается, что бактериофобия Маяковского была связана со смертью отца, умершего от инфекции после укола пальца булавкой при сшивании бумаг.

У

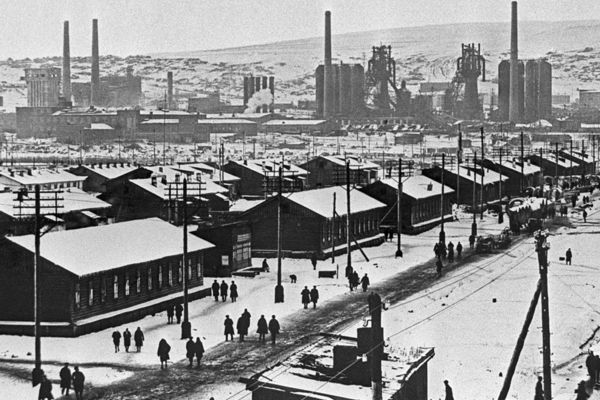

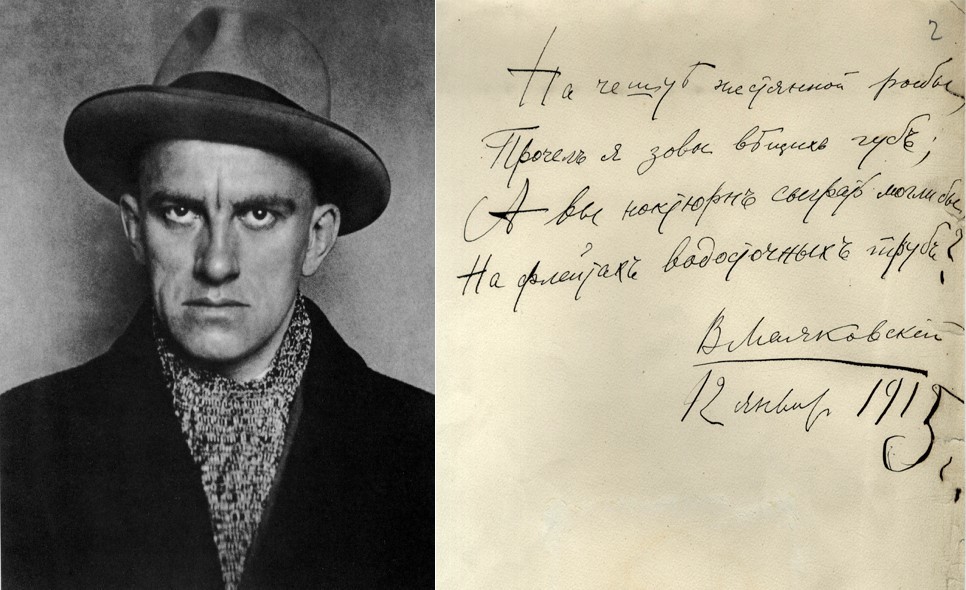

Урбанизм. И для футуристов, и впоследствии для участников ЛЕФа ЛЕФ (Левый фронт искусств) — советское творческое объединение, существовавшее в 1922–1928 годах и частично наследовавшее объединению футуристов. Боролось за право называться главным выразителем революционной эстетики. (а Маяковский был лидером обоих творческих объединений) образ города был одним из определяющих. Проститутки, городовые, «флейта водосточных труб» и прочие атрибуты урбанистической культуры появляются уже в самых ранних стихах Маяковского и, можно сказать, в дальнейшем никуда оттуда не уходят. «Новый быт», в котором оказался Маяковский в новой стране (см. «Что делать?»), был непосредственным фактом городской культуры; значимо и противостояние Маяковского как городского поэта Есенину как «последнему поэту деревни» (см. Есенинщина) — отсюда осмысление поэзии как «той же добычи радия». Наконец, правильный индустриальный город будущего — мечта не только поэтов и художников-футуристов (а впоследствии и конструктивистов), но и новой советской власти. В этом смысле поездка в Америку должна была стать для Маяковского весьма многообещающей (см. Заграница). Но что же произошло в действительности? Нью-Йорк — центр американской цивилизации — показался поэту городом на удивление неорганизованным, скорее напоминавшим гигантское нагромождение предметов (такова же на самом деле и Москва — безусловно, любимый город Маяковского, однако большевики как раз старались придать ей черты регулярности). Поразила Маяковского и привычка жителей Нью-Йорка ужинать при свечах — как такое возможно в городе, переливающемся тысячами электрических огней?

Ф

Формальная школа. Научное объединение лингвистов и литературоведов, революционизировавшее всю мировую традицию гуманитарного мышления. Можно сказать, что русские формалисты — такое же детище эпохи конца 1910‑х — начала 1920-х годов, как и творчество Маяковского, тесно связанного как с петербургским (знаменитый ОПОЯЗ — Общество изучения поэтического языка — вообще во многом ориентировался на творчество футуристов), так и с московским крылом формалистов (Маяковский до такой степени увлекся лингвистическим подходом к поэзии, что посещал собрания Московского лингвистического кружка и принимал активное участие в дискуссиях). Яркая и остроумная статья Маяковского «Два Чехова» была опубликована в том же 1914 году, что и брошюра Шкловского «Воскрешение слова», считающаяся первым манифестом русского формализма. Маяковский в столь же категоричной форме утверждал, что «писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои — безразлично». Обоюдный интерес Маяковского и формалистов не ослабевал до 1930 года (например, название статьи «Как делать стихи?», очевидно, связано с важной работой Бориса Эйхенбаума «Как сделана „Шинель“ Гоголя», см. Якобсон), на который приходится самоубийство Маяковского и покаянная публикация Шкловского «Памятник научной ошибке», ознаменовавшая принудительный конец формальной школы.

Х

*** (см. Азбука). Маяковский любил декламировать вслух как свои, так и чужие стихи (см. Жребий): по воспоминаниям Лили Брик, стихотворение Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…») Маяковский читал, переделывая очень смешно, но совсем непечатно.

Ц

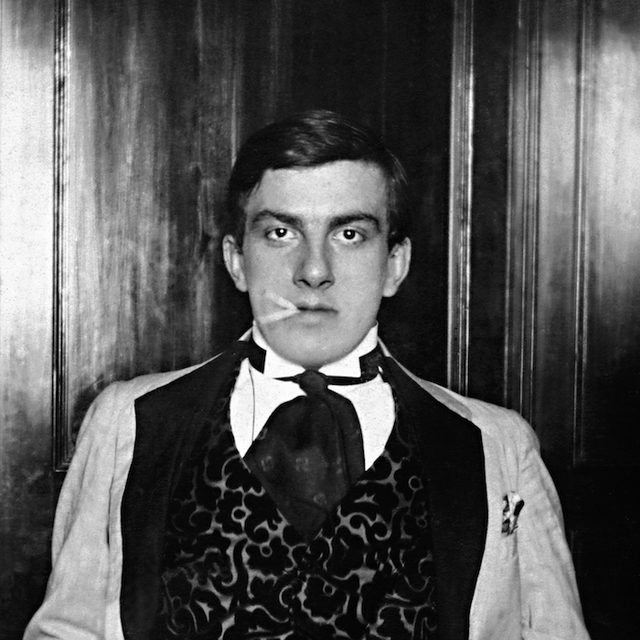

Цилиндр. Как и желтая «кофта фата» — один из предметов одежды, призванный эпатировать публику в стиле футуристической «Пощечины общественному вкусу» (хорошо известны фотопортреты футуристов — Маяковский в цилиндре, с тростью и тлеющей сигаретой или Давид Бурлюк в пальто с массивным воротником и с пенсне в руке). Ставшую впоследствии легендарной кофту сшила мать поэта Александра Алексеевна. Цилиндр же брался Маяковским напрокат: в молодые годы поэт терпел чрезвычайную денежную нужду, которую переносил гордо, с видом любителя роскошной жизни (см. Реклама).

Ч

«Что делать?». Не только последняя книга, которую Маяковский читал перед смертью, но и одно из важнейших для поэта прозаических произведений. «Жизнь, описанная в ней, перекликалась с нашей, — писала впоследствии Лиля Брик, — Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нем поддержку». Действительно, и образ эмансипированной героини Чернышевского, и присутствующий в романе любовный треугольник, в основе которого не плотские отношения, а общность интересов и жизненных ценностей, хорошо проецировались на отношения Бриков и Маяковского. То, что для Чернышевского было утопией, в двадцатые годы ХХ века (время «освобождения от всего», особенно от «буржуазной морали») стало ярким воплощением духа авангарда — как в сфере идеологии, так и эстетики.

Ш

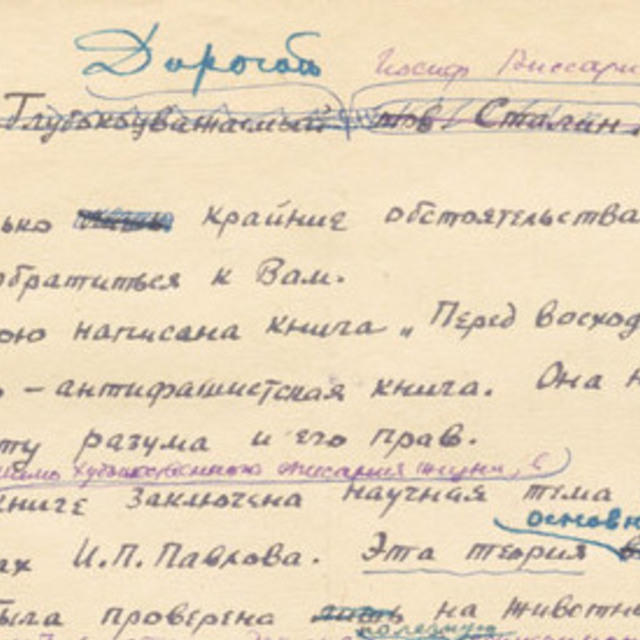

Штык. Американские стихи и путевые заметки Маяковского (см. Заграница, Пароход) полны разнообразных интересных деталей и тонких замечаний, однако в целом подчинены тогда еще только набиравшей силу советской официальной идеологии: Америка предстает как населенное потребителями и эксплуататорами место, находящееся во власти денег. Чрезвычайно интересно стихотворение «Домой!», завершающее цикл и подводящее итог путешествия. Известные стихи, где появляется образ поэта как полководца — источник которого в равной степени находится и в литературной традиции, и в домашнем быту Маяковского (см. Извозчик):

Я хочу,

чтоб к штыку

приравняли перо.

С чугуном чтоб

и с выделкой стали

о работе стихов,

от Политбюро,

чтобы делал

доклады Сталин, —

первоначально выглядели совсем иначе (сейчас эти строки часто цитируются как отдельные, хотя в собрании сочинений поэта найти их можно только в разделе «Другие редакции и варианты»):

Я хочу быть понят моей страной,

а не буду понят —

что ж,

по родной стране

пройду стороной,

Как проходит

косой дождь.

Лирические ноты Маяковского оказались пересилены патетическими (см. Непонимание).

Щ

Надсон, Семен Яковлевич, русский поэт (1862–1887).

Мне

при жизни

с вами

сговориться б надо.

Скоро вот

и я

умру

и буду нем.

После смерти

нам

стоять почти что рядом:

вы на Пе,

а я

на эМ.

Кто меж нами?

С кем велите знаться?!

Чересчур

страна моя

поэтами нища́.

Между нами

— вот беда —

позатесался На́дсон.

Мы попросим,

чтоб его

куда-нибудь

на Ща! «Юбилейное», 1924 год.

Э

Эпоха. «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». Эти категоричные слова Сталина в 1935 году дали толчок к стремительному превращению Маяковского в главного советского поэта, представляющего не только эпоху «ревущих двадцатых», с которой он был органически связан, но и воплощающего в себе как бы всю советскую довоенную поэзию. Маяковский и Горький (первый был передовым поэтом, второй — прозаиком) венчали советский литературный пантеон: их именами назывались пароходы (см. Пароход), улицы, площади, а то и целые города (Триумфальная площадь в Москве была переименована в площадь Маяковского в день публикации в «Правде» процитированных выше слов Сталина — 17 декабря 1935 года), их портреты строго смотрели со стен кабинета литературы в каждой советской школе. Канонизированный образ Маяковского как стального гиганта шел вразрез с его собственными представлениями о назначении поэта и поэзии. Можно даже сказать, что поэт стал заложником «хрестоматийного глянца» и «мраморной слизи», которых сам больше всего боялся (см. Юбилей), утверждая:

Мне бы

памятник при жизни

полагается по чину.

Заложил бы

динамиту

— ну-ка,

дрызнь!

Ненавижу

всяческую мертвечину!

Обожаю

всяческую жизнь!

Проницательный Борис Пастернак заметил, что Маяковского уже во второй половине 1930-х годов «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине», и это стало его второй смертью, в которой он неповинен. При всех своих негативных последствиях одно из главных мест в советской литературной иерархии позволило Маяковскому быть не обделенным вниманием исследователей, изучавших его не только как рупор революционной эпохи, но и, например, как новатора стиха и языка — что в несвободной от идеологических оков науке было совсем не тривиально.

Ю

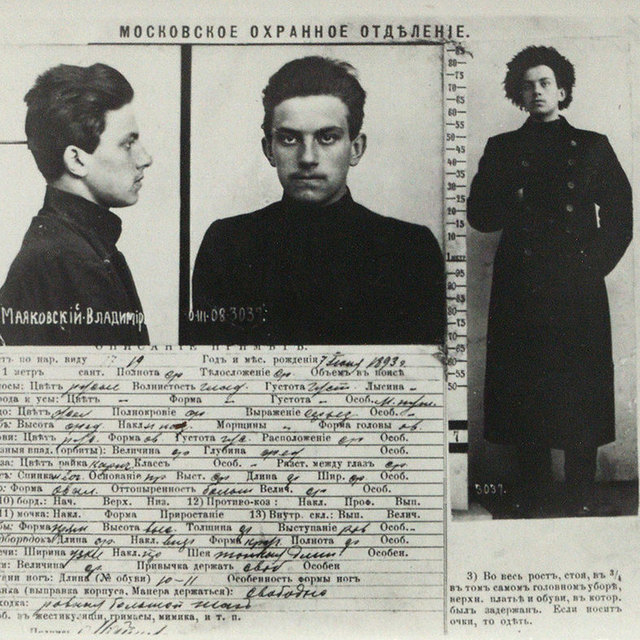

Юбилей. Неоднозначное, но все же важное для Маяковского понятие. Помпезных чествований поэт, писавший в автобиографии: «…лица и даты не запоминаю», не переносил, зато, как вспоминает Виктор Шкловский, в 1921 году устроил «дювлам» (это слово «принадлежит к числу вымерших и обозначает… „двенадцатилетний юбилей“»). Речь шла, разумеется, не о биологическом возрасте, а о творческом. Началом своей поэтической работы Маяковский считал 1909 год: тетрадь стихов, написанных в Бутырской тюрьме, была отобрана у него при освобождении. «Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» — будет вспоминать он впоследствии. 125-летний юбилей Пушкина стал для Маяковского поводом для написания одного из самых проникновенных стихотворений, где чувственной жизни противопоставляется окаменение памятника, а поэту-лирику — поэт-общественник (см. Эпоха):

Я люблю вас,

но живого,

а не мумию.

Навели

хрестоматийный глянец.

С гордостью и грустью Маяковский поставил себя с Пушкиным «почти что рядом», что вызвало шквал ядовитых критических выпадов, при этом сам поэт объяснял это просто и остроумно: «На полке в библиотеке нам стоять почти что рядом. Но где же здесь самовозвеличивание?» Показателен и конфуз с последней юбилейной выставкой Маяковского «20 лет работы», проходившей в 1930 году: поэта живо чествовали друзья, но никто из видных литераторов и руководителей государства ее не посетил.

Я

Якобсон, Роман Осипович (1896–1982). Один из крупнейших в XX веке лингвистов и специалистов по поэтике, существенно повлиявший на развитие гуманитарных наук; смелый новатор, успешный организатор науки. Друг, соавтор и исследователь Маяковского. Лингвист и поэт сошлись в 1916–1917 годах, после отъезда Якобсона из Советской России встречались на отдыхе в Европе. Как ученый, Якобсон писал о стихе Маяковского, его поэтических образах и лирической композиции. Выступал он и как соавтор Маяковского (см. Азбука), и как переводчик стихотворения «Ничего не понимают» на старославянский язык (см. Собака), начинается перевод так: «Къ брадобрию приидохъ и рекохъ / Хоштѫ отьче да причешеши ми оуши».

На смерть Маяковского Якобсон откликнулся обстоятельной статьей «О поколении, растратившем своих поэтов», опубликованной в сборнике «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931 год) и сочетающей в себе тонкий анализ исследователя с ценными свидетельствами мемуариста.